Leidenschaft für gutes Klima seit einem halben Jahrhundert – TCA Thermoclima feiert

Vor 50 Jahren startete das Unternehmen als Händler für Klimageräte der Marke Panasonic. Im Laufe der Jahre kamen weitere renommierte Marken hinzu und erweiterten so kontinuierlich das Angebot. Heute ist das Unternehmen ein umfassender Anbieter von Produkten in den Bereichen Splitklima, Kaltwasser, Wärmepumpen und Gewerbekälte mit natürlichen Kältemitteln.

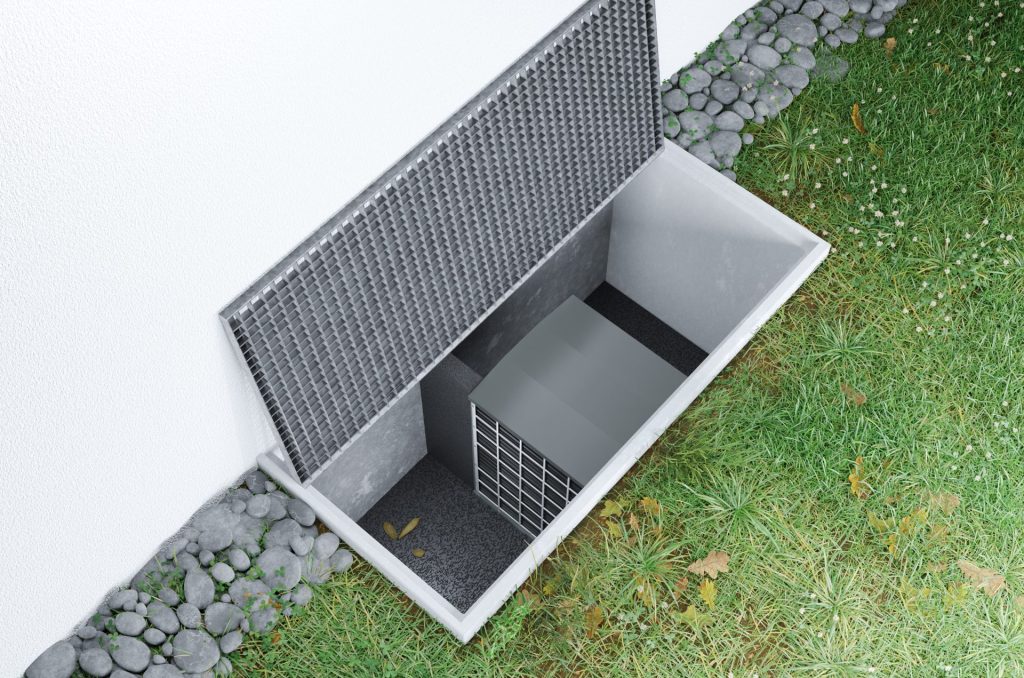

Es war ein mutiger Schritt, den Ruedi Strässle 1974 unternahm, als er die TCA Thermoclima gründete. Damals kannte man Klimageräte meist nur aus den Ferien im Süden. Dass so etwas auch in der Schweiz gefragt sein könnte, war damals noch kaum jemandem bewusst. Er modifizierte eine Geräteserie so, dass sie auch als Kühlgerät für Weinkeller geeignet war. Gleichzeitig begann die Computerisierung der Büros in der Schweiz und somit wurde plötzlich auch die Kühlung und deren Abwärme ein Thema.

Komfortkühlung von Wohn- und Arbeitsräumen kam erst im Laufe der Zeit hinzu. Als das junge Unternehmen sich schliesslich die Schweizer Vertretung für Daikin sichern konnte, war der Durchbruch definitiv geschafft und ein fulminantes Wachstum setzte ein. Schon bald war das Familienunternehmen auch in der Westschweiz und im Tessin vertreten und ergänzte sein Sortiment mit Kaltwassersystemen.

Nicht nur kühlen, sondern auch heizen

2008 erweiterte sich das Sortiment noch einmal markant. Daikin entwickelte ihre erste Luft-Wasser-Wärmepumpe und vertraute der TCA den Test im harten Schweizer Winter an. Der Test verlief so erfolgreich, dass schon bald die erste Wärmepumpe in der Schweiz verkauft wurde. Dank der Energiewende steigerte sich die Nachfrage an Wärmepumpen in der Schweiz immer mehr. Die TCA nutzte diese Chance, fasste schnell Fuss im wachsenden Markt und entwickelte sich innert kürzester Zeit zu einem kompetenten Anbieter von Lösungen zum ökologischen Heizen.

Mit der Eröffnung des neuen Zentrallagers in Etziken im Jahre 2021 konnte das Produktangebot nochmals ausgebaut werden. Der zentral gelegene Standort erlaubte es, die Effizienz zu steigern und den Mitarbeitenden helle und moderne Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Dank des optimal bewirtschafteten Lagers konnten die Kunden auch während der Pandemie auf eine gute Lieferbereitschaft zählen.

So wurde aus dem kleinen Familienbetrieb im Laufe der Zeit ein renommiertes Schweizer KMU mit 70 Mitarbeitenden, welches landesweit als Vertrauenspartner für Klimageräte, Kaltwassersysteme, Wärmepumpen und Gewerbekälte in der Branche etabliert ist.

Ausblick

Zusammen mit den Mitarbeitenden arbeitet das Führungsteam laufend an der Weiterentwicklung der TCA, um das Unternehmen den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. Hierzu zählen Themen wie die Digitalisierung aber vor allem auch die Aus- und Weiterbildung. In den stark wachsenden Märkten werden zudem ständig neue Mitarbeitende rekrutiert und die Marktpräsenz verstärkt.

Die TCA Thermoclima wird von einem im Markt verankerten Quartett geführt. Zur Geschäftsleitung gehören CEO Heinrich Esseiva, Rolf Fankhauser als Verwaltungsratspräsident und Leiter Finanzen, Jürgen Sturn, Mitinhaber und Leiter Direktverdampfung & Administration, sowie Swen Schönenberger, Leiter Verkauf und Technik.

Mit unseren langjährigen Wegbegleitern blicken wir zurück auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. 2024 feiert die TCA ihr 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen Überraschungen:

Spezialaktionen, Gruppenreisen und die legendäre «TCA Golden Night» stehen bevor.

Appenzell Ausserrhoden forciert den Bau von Solarstromanlagen. Der Regierungsrat will im kommenden Jahr an der Umfahrungsstrasse Teufen eine Photovoltaik-Anlage für 836’000 Franken realisieren. Das Parlament entscheidet am kommenden Montag über die Vorlage.

Appenzell Ausserrhoden forciert den Bau von Solarstromanlagen. Der Regierungsrat will im kommenden Jahr an der Umfahrungsstrasse Teufen eine Photovoltaik-Anlage für 836’000 Franken realisieren. Das Parlament entscheidet am kommenden Montag über die Vorlage. Der Kanton Luzern hat die Umfahrung in Eschenbach überprüft und eine günstigere Lösung gefunden. Bei dieser würde der Verkehr weiterhin durch das Gewerbegebiet in Eschenbach rollen. Mit zwei Einzelprojekten statt einer Gesamtumfahrung liessen sich 100 Millionen Franken sparen.

Der Kanton Luzern hat die Umfahrung in Eschenbach überprüft und eine günstigere Lösung gefunden. Bei dieser würde der Verkehr weiterhin durch das Gewerbegebiet in Eschenbach rollen. Mit zwei Einzelprojekten statt einer Gesamtumfahrung liessen sich 100 Millionen Franken sparen. Für 343 Millionen Franken kann der Kanton Bern in Niederwangen ein neues Polizeizentrum bauen. Der Grosse Rat hat den Kredit am Mittwoch mit 113 zu 9 Stimmen angenommen.

Für 343 Millionen Franken kann der Kanton Bern in Niederwangen ein neues Polizeizentrum bauen. Der Grosse Rat hat den Kredit am Mittwoch mit 113 zu 9 Stimmen angenommen.

Die Pläne für den Bau eines neuen Schulhauses in Belp sind vom Tisch. Nach einem emotionalen Abstimmungskampf haben die Stimmberechtigten den Projektierungskredit von 5,3 Millionen Franken abgelehnt.

Die Pläne für den Bau eines neuen Schulhauses in Belp sind vom Tisch. Nach einem emotionalen Abstimmungskampf haben die Stimmberechtigten den Projektierungskredit von 5,3 Millionen Franken abgelehnt. Ein weiterer Meilenstein im Ausbau der Samnaunerstrasse ist geschafft: Heute Donnerstag um 10 Uhr erfolgte der Durchschlag im Tunnel Val Alpetta. Die Inbetriebnahme des Tunnels ist für den Sommer 2024 vorgesehen.

Ein weiterer Meilenstein im Ausbau der Samnaunerstrasse ist geschafft: Heute Donnerstag um 10 Uhr erfolgte der Durchschlag im Tunnel Val Alpetta. Die Inbetriebnahme des Tunnels ist für den Sommer 2024 vorgesehen.